DMZ - ESSAY ¦ Matthias Walter

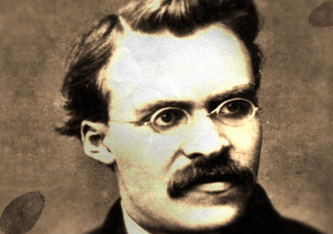

Friedrich Nietzsche, eine der schillerndsten Figuren der Philosophiegeschichte, entzieht sich durch die Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit und die bewusste Inszenierung seines Selbst einer simplen Kategorisierung. Insbesondere in seinem Spätwerk Ecce Homo (1888) offenbart sich eine komplexe Dialektik aus Selbstüberhöhung, ironischer Distanz und verletzlicher Introspektion, die eine psychoanalytische Betrachtung nicht nur ermöglicht, sondern geradezu herausfordert.

Diese Arbeit argumentiert, dass Nietzsches außergewöhnliche Fähigkeit zur Selbstreflexion ihn vor einer reduktionistischen Diagnose wie „Narzissmus“ bewahrt, während sie zugleich eine tiefere Schicht seiner Psyche freilegt: eine ambivalente Spannung zwischen Größenfantasie und existenzieller Zerbrechlichkeit. Basierend auf seinem eigenen Textkorpus, biografischen Zeugnissen und psychoanalytischen Konzepten – insbesondere aus der Objektbeziehungstheorie und der Theorie des narzisstischen Selbst – wird hier eine differenzierte Analyse versucht.

Selbstinszenierung und die Maske des Dynamits: Ein performatives Ich

Nietzsches Spätwerk Ecce Homo markiert den Höhepunkt seiner intellektuellen Selbstbetrachtung, kurz bevor sein geistiger Zusammenbruch im Januar 1889 ihn verstummen ließ. Bereits der Titel – eine Anspielung auf Christi Worte im Johannesevangelium („Siehe, der Mensch!“) – deutet auf eine messianische Selbststilisierung hin, die zugleich ernst und parodistisch gelesen werden kann. Nietzsche schreibt: „Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit“ (Nietzsche, 1888/2005, S. 326), eine Aussage, die auf den ersten Blick an narzisstische Grandiosität gemahnt. In der Terminologie der modernen Psychiatrie, etwa des DSM-5, könnte man hier ein „überhöhtes Selbstbild“ (APA, 2013) vermuten, ein Kernmerkmal der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Doch Nietzsche bleibt nicht bei dieser Selbstproklamation stehen. Er kontrastiert sie mit Momenten der Selbstironie, etwa wenn er sich als „Hanswurst“ oder „Träumer“ skizziert – eine exakte Textstelle fehlt zwar, doch die Atmosphäre solcher Passagen durchzieht das Werk (vgl. Nietzsche, 1888/2005, Kap. „Warum ich so klug bin“).

Diese Doppelbödigkeit verweist auf eine performative Dimension seines Ichs. Der Literaturwissenschaftler Alexander Nehamas (1985) interpretiert Nietzsche als „Ästheten seiner selbst“, der bewusst Rollen einnimmt, um seine Identität zu konstruieren (Nehamas, 1985, S. 137). Aus psychoanalytischer Sicht könnte man dies mit Donald Winnicotts Konzept des „falschen Selbst“ verbinden: ein konstruiertes Ich, das Schutz bietet, aber auch die wahre Verletzlichkeit verdeckt (Winnicott, 1965). Nietzsche, mit seiner klassischen Bildung und philologischen Präzision, war sich dieser Maskerade bewusst – ein Unterschied zu einem klassischen Narzissten, dessen Selbsttäuschung oft unreflektiert bleibt (Kohut, 1971). Seine Intelligenz erlaubte es ihm, die Grenzen zwischen Genie und Narr nicht nur zu erkennen, sondern sie aktiv zu bespielen.

Verletzlichkeit und der Schatten des Übermenschen

Die These einer rein narzisstischen Persönlichkeit wird jedoch durch Nietzsches Offenlegung seiner Schwächen infrage gestellt. In Ecce Homo thematisiert er wiederholt seine körperliche Gebrechlichkeit – Migränen, Augenleiden, Magenprobleme – sowie seine soziale Isolation: „Ich bin zu heiß und verbrenne meine Freunde“ (Nietzsche, 1888/2005, S. 259). Diese Selbstoffenbarung steht in Spannung zur Idee des „Übermenschen“, den er in Also sprach Zarathustra (1883–1885) als Ideal der Selbstüberwindung entwirft. Psychoanalytisch betrachtet könnte man hier eine Spaltung des Selbst annehmen: einerseits die idealisierte Projektion eines unzerstörbaren Ichs, andererseits ein reales Selbst, das unter seiner Sterblichkeit leidet. Heinz Kohut, ein Pionier der Selbstpsychologie, beschreibt solche Dynamiken als typisch für narzisstische Strukturen, bei denen das grandiose Selbst als Abwehr gegen ein fragiles inneres Selbst dient (Kohut, 1977, S. 45). Doch bei Nietzsche scheint diese Abwehr nicht blind, sondern reflektiert: Er schreibt über seine Schwächen mit einer Klarheit, die eher auf Einsicht als auf Verleugnung hindeutet.

Seine Briefe verstärken diesen Eindruck. An Lou Salomé, eine der wenigen Frauen, die ihn intellektuell faszinierten, klagt er 1882 über Einsamkeit und Missverstandenheit: „Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger […] ich liebe die Höhe nicht minder als die Tiefe“ (Nietzsche, 1980, Brief Nr. 273). Diese ambivalente Selbstwahrnehmung – zwischen Gipfel und Abgrund – spiegelt eine existenzielle Zerrissenheit, die über bloßen Narzissmus hinausgeht. Sie erinnert an Melanie Kleins Konzept der „depressiven Position“, in der das Subjekt seine eigene Zerstörungskraft und Abhängigkeit anerkennt (Klein, 1946). Nietzsche scheint diesen Abgrund nicht nur zu spüren, sondern ihn bewusst zu umarmen – ein Akt, der ihn zum Grenzgänger zwischen Wahnsinn und Genie macht.

Der latente Wahnsinn: Selbstreflexion als Abgrund

Die Frage nach dem „latenten Wahnsinn“, die Nietzsche in Ecce Homo andeutet, öffnet eine weitere psychoanalytische Dimension. Sein geistiger Kollaps 1889 – oft mit Syphilis oder einer frontotemporalen Demenz in Verbindung gebracht (Sax, 2003) – wirft die Frage auf, ob sein Spätwerk bereits eine Vorahnung dieses Endes enthält. Wenn er sich als „Dynamit“ oder „Schicksal“ beschreibt, könnte dies nicht nur Größenfantasie sein, sondern auch eine unbewusste Antizipation seiner eigenen Zerstörung. Sigmund Freud selbst sah in solchen Selbstüberhöhungen oft eine „Reaktionsbildung“ gegen drohende Desintegration (Freud, 1917/1957, S. 429). Nietzsche, der mit Schopenhauer und Wagner rang und deren Einfluss zugleich verehrte und verwarf, könnte hier ein Ich verteidigt haben, das bereits Risse zeigte.

Seine Selbstreflexion schützt ihn paradoxerweise vor einer eindeutigen pathologischen Einordnung. Während ein Narzisst im Sinne Kohuts die Bewunderung anderer sucht, um sein Selbstbild zu stützen, richtete Nietzsche seinen Blick nach innen – ein Akt der Autarkie, der ihn von äußerer Validierung unabhängig machte. „Ich bin eine Nuance“, schreibt er (Nietzsche, 1888/2005, S. 255), und deutet damit an, dass er sich als schillerndes, nicht fixierbares Subjekt verstand. Diese Fluidität macht eine Diagnose wie „Narzissmus“ fragwürdig, denn sie setzt ein starres Muster voraus, das Nietzsche aktiv sprengt.

Schluss:

Ein vielschichtiges Selbst jenseits der Kategorie

Zusammenfassend zeigt Nietzsche in Ecce Homo und seinem Leben eine Persönlichkeit, die narzisstische Züge – Grandiosität, Selbstbezogenheit – mit einer tiefen Selbstreflexion und Verletzlichkeit verbindet. Seine Intelligenz und Bildung erlaubten ihm, diese Ambivalenz nicht nur zu leben, sondern sie zu einem philosophischen Programm zu machen. Psychoanalytisch betrachtet, steht er zwischen Kohuts narzisstischem Selbst und Kleins depressiver Einsicht, ohne sich vollständig in eine Kategorie fügen zu lassen. Seine performative Maske, sein Spiel mit Wahnsinn und Genie sowie seine bewusste Umarmung des Abgrunds machen ihn zu einem Unikat – kein Hanswurst, kein bloßer Träumer, sondern ein Denker, der die Tiefen seines Ichs auslotete, ohne darin zu ertrinken, bis ihn die Biologie einholte.

Quellen

American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: APA.

Freud, S. (1917/1957). Trauer und Melancholie. In Gesammelte Werke (Bd. 10). Frankfurt: Fischer.

Klein, M. (1946). Notes on Some Schizoid Mechanisms. International Journal of Psychoanalysis, 27, 99–110.

Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self. New York: International Universities Press.

Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.

Neham’en, A. (1985). Nietzsche: Life as Literature. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nietzsche, F. (1888/2005). Ecce Homo. In Kritische Studienausgabe (KSA), hrsg. von G. Colli & M. Montinari. Berlin: De Gruyter.

Nietzsche, F. (1980). Sämtliche Briefe: Kritische Studienausgabe. Berlin: De Gruyter.

Sax, L. (2003). What Was the Cause of Nietzsche’s Dementia? Journal of Medical Biography, 11(1), 47–54.

Winnicott, D. W. (1965). The Maturational Processes and the Facilitating Environment. London: Hogarth Press.

Kommentar schreiben