- disCover

- News

- International

- Politik / Energie / Umwelt

- Gesellschaft / Leben

- Gesundheit / Wissen

- Kultur / Kunst / Literatur / Film / Musik

- Wirtschaft

- Wissenschaft / Forschung

- Unterhaltung / Kolumnen

- DMZ

- DMZ Radio

- COVID-19 - Analysen von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt

- COVID-19 - eine Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral, der medizinischen Fakten, sowie der aktuellen und zukünftigen politischen Entscheidungen

- COVID-19 - Das Interview

- COVID-19 – Update von Prof. Paul R. Vogt

- COVID-19 – Englische Version

- COVID-19 - Spanische Version

- COVID-19 - Manuskript 3

- COVID-19 - Filmbeitrag

- COVID-19 - Vortrag Schutz an der Volksschule

RSS DMZ

www.dmz-news.eu Blog Feed

Covid-19: Todesfälle steigen um 25 Prozent aufgrund der XEC-Variante – NHS warnt vor Kontakt bei Symptomen (Di, 22 Okt 2024) DMZ – GESELLSCHAFT ¦ A. Aeberhard

DMZ – GESELLSCHAFT ¦ A. Aeberhard >> mehr lesen

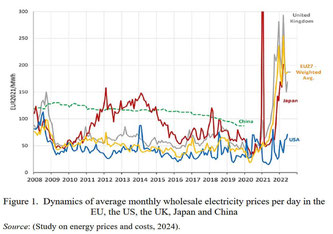

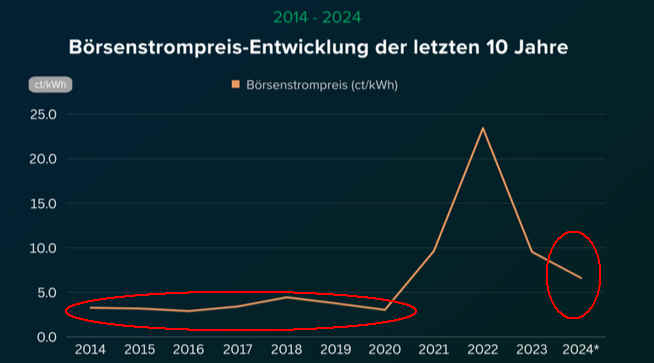

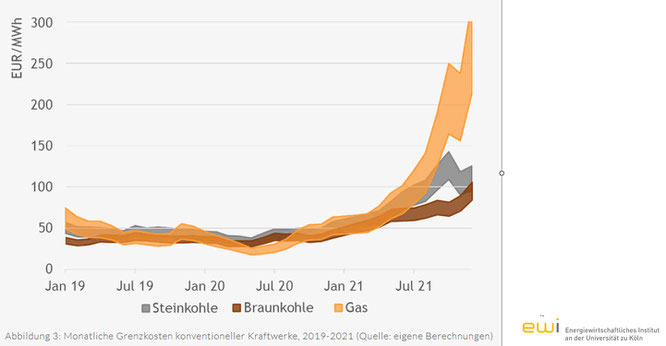

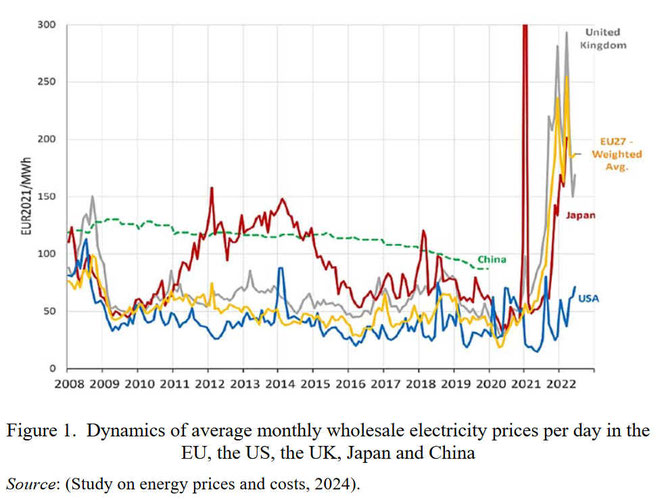

Die Energiepreiskrise in Europa ist nicht vorbei und die Strompreise sind zu hoch (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦

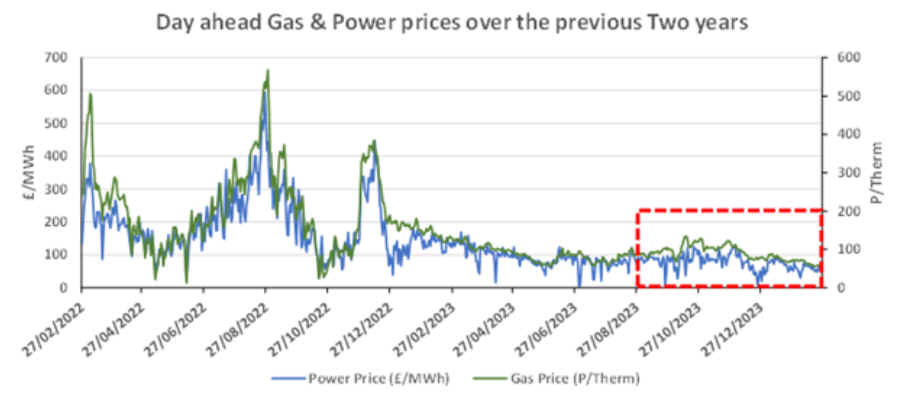

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦  Chart2: Gaspreiskrise keineswegs

beendet!

Chart2: Gaspreiskrise keineswegs

beendet!

Chart3: Gaspreiskrise in den USA

beendet!

Chart3: Gaspreiskrise in den USA

beendet!

Chart4: Corona verzerrt, zuerst Einbruch, dann

Lieferkettenprobleme!

Chart4: Corona verzerrt, zuerst Einbruch, dann

Lieferkettenprobleme!

Chart5: Langfristig ist die Preissteigerung

weiter 75% bis 100%

Chart5: Langfristig ist die Preissteigerung

weiter 75% bis 100%

Chart6: Die gewollte Dominanz des teuersten

fossilen Energieträgers: Merit-Order

Chart6: Die gewollte Dominanz des teuersten

fossilen Energieträgers: Merit-Order

Chart7: Gas- und Strompreis korreliert auch in

den USA, aus anderen Gründen und mit anderen Folgen

Chart7: Gas- und Strompreis korreliert auch in

den USA, aus anderen Gründen und mit anderen Folgen

Chart8: Gas- und Strompreis korreliert auch in

den USA, aus anderen Gründen und mit anderen Folgen

Chart8: Gas- und Strompreis korreliert auch in

den USA, aus anderen Gründen und mit anderen Folgen

Chart9: Volatile Märkte mit Eskalation in

Europa – andere Systematik in China

Chart9: Volatile Märkte mit Eskalation in

Europa – andere Systematik in China

Fehler- und Korrekturhinweise

Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch

schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden

Informationen sachlich an:

Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.

Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche

Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.

Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder

Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.

Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!

Unterstützen Sie uns jetzt!

Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder

Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.

Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in

dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar

sind.

Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter

Schatz.

Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus

anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied

machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.

Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die DMZ

unterstützen

Fehler- und Korrekturhinweise

Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch

schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden

Informationen sachlich an:

Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.

Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche

Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.

Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder

Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.

Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!

Unterstützen Sie uns jetzt!

Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder

Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.

Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in

dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar

sind.

Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter

Schatz.

Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus

anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied

machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.

Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die DMZ

unterstützen

>> mehr lesen

CH: Zulassungsbeschränkungen für Ärztinnen und Ärzte: Revision der Versorgungsgrade ab 2025 (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – ARBEITSWELT / MM ¦ AA ¦

DMZ – ARBEITSWELT / MM ¦ AA ¦ >> mehr lesen

Bedienungsanleitung BOFFA Waschtischarmatur (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – SATIRE ¦ Ruedi Stricker ¦

DMZ – SATIRE ¦ Ruedi Stricker ¦

>> mehr lesen

Sensationsberichterstattung: Zwischen Klickzahlen und gesellschaftlicher Verantwortung (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦

DMZ – MEDIEN ¦ Anton Aeberhard ¦>> mehr lesen

Es wird immer noch vor Inflation gewarnt – dabei könnte die Rückkehr der Deflationsgefahren bereits da sein (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦ >> mehr lesen

Die Rückkehr des Rechtsnationalismus (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – POLITIK / Viktor Nowak ¦

DMZ – POLITIK / Viktor Nowak ¦

>> mehr lesen

Rechtswidrige Wählermotivation? Elon Musk im Visier von Wahlrechtsanwälten (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – JUSTIZ ¦ Sarah Koller ¦

DMZ – JUSTIZ ¦ Sarah Koller ¦ >> mehr lesen

CH: Schweiz engagiert sich bei der 52. Plenarsitzung des Ausschusses für Welternährungssicherheit in Rom (Tue, 22 Oct 2024)

DMZ – LANDWIRTSCHAFT/ MM ¦ AA ¦

DMZ – LANDWIRTSCHAFT/ MM ¦ AA ¦ >> mehr lesen

Hoch-funktionale Depression – Das unsichtbare Leiden (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ–GESELLSCHAFT/ Liselotte Hofer

DMZ–GESELLSCHAFT/ Liselotte Hofer>> mehr lesen

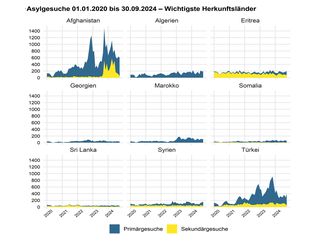

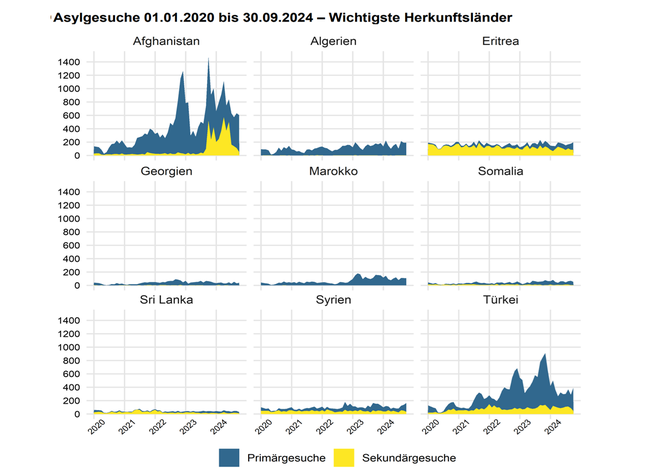

CH: Asylgesuche im September 2024 um 40,4 Prozent gesunken – Deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – GESELLSCHAFT / MM ¦ AA ¦

DMZ – GESELLSCHAFT / MM ¦ AA ¦  Fehler- und Korrekturhinweise

Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre

Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen sachlich an:

Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.

Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche

Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.

Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder

Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.

Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!

Unterstützen Sie uns jetzt!

Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder

Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.

Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in

dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar

sind.

Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter

Schatz.

Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus

anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied

machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.

Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die DMZ

unterstützen

Fehler- und Korrekturhinweise

Wenn Sie einen Fehler entdecken, der Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, teilen Sie ihn uns bitte mit, indem Sie an intern@mittellaendische.ch schreiben. Wir sind bestrebt, eventuelle Fehler zeitnah zu korrigieren, und Ihre

Mitarbeit erleichtert uns diesen Prozess erheblich. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen sachlich an:

Ort des Fehlers: Geben Sie uns die genaue URL/Webadresse an, unter der Sie den Fehler gefunden haben.

Beschreibung des Fehlers: Teilen Sie uns bitte präzise mit, welche Angaben oder Textpassagen Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten und auf welche

Weise. Wir sind offen für Ihre sinnvollen Vorschläge.

Belege: Idealerweise fügen Sie Ihrer Nachricht Belege für Ihre Aussagen hinzu, wie beispielsweise Webadressen. Das erleichtert es uns, Ihre Fehler- oder

Korrekturhinweise zu überprüfen und die Korrektur möglichst schnell durchzuführen.

Wir prüfen eingegangene Fehler- und Korrekturhinweise so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback!

Unterstützen Sie uns jetzt!

Seit unserer Gründung steht die DMZ für freien Zugang zu Informationen für alle – das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir möchten, dass jeder

Mensch kostenlos faktenbasierte Nachrichten erhält, und zwar wertfrei und ohne störende Unterbrechungen.

Unser Ziel ist es, engagierten und qualitativ hochwertigen Journalismus anzubieten, der für alle frei zugänglich ist, ohne Paywall. Gerade in

dieser Zeit der Desinformation und sozialen Medien ist es entscheidend, dass seriöse, faktenbasierte und wissenschaftliche Informationen und Analysen für jedermann verfügbar

sind.

Unsere Leserinnen und Leser machen uns besonders. Nur dank Ihnen, unserer Leserschaft, existiert die DMZ. Sie sind unser größter

Schatz.

Sie wissen, dass guter Journalismus nicht von selbst entsteht, und dafür sind wir sehr dankbar. Um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus

anbieten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Setzen Sie ein starkes Zeichen für die DMZ und die Zukunft unseres Journalismus. Schon mit einem Beitrag von 5 Euro können Sie einen Unterschied

machen und dazu beitragen, dass wir weiterhin frei berichten können.

Jeder Beitrag zählt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die DMZ

unterstützen

>> mehr lesen

Elon Musk: Eine gefährliche Stimme in der politischen Arena (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦

DMZ – MEDIEN ¦ Sarah Koller ¦ >> mehr lesen

Fredericka Mandelbaum – Die „Mutter der Diebe“: Eine faszinierende Schlüsselfigur der New Yorker Unterwelt (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – HISTORISCHES ¦ A. Aeberhard

DMZ – HISTORISCHES ¦ A. Aeberhard>> mehr lesen

Wecker (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – SATIRE ¦ Ruedi Stricker ¦

DMZ – SATIRE ¦ Ruedi Stricker ¦

>> mehr lesen

Wenn Selbstinszenierung die Oberhand gewinnt (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ - ARBEITSWELT ¦ A. Aeberhard ¦

DMZ - ARBEITSWELT ¦ A. Aeberhard ¦ >> mehr lesen

DE: Bund startet neues Förderprogramm für die Games-Branche (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – DIGITAL ¦ MM ¦ AA ¦

DMZ – DIGITAL ¦ MM ¦ AA ¦ >> mehr lesen

Klug gemachte hybride Kommunikation – oder doch nur ein Eiertanz? (Mon, 21 Oct 2024)

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦

DMZ – POLITIK ¦ Dirk Specht ¦ >> mehr lesen

Universitäten in der Kritik: Covid-Skeptiker bei Stanford und Johns Hopkins – Eine Gefahr für die Wissenschaft? (Sun, 20 Oct 2024)

DMZ – JUSTIZ ¦ Sarah Koller ¦

DMZ – JUSTIZ ¦ Sarah Koller ¦ >> mehr lesen

Ausflugstipps

In unregelmässigen Abständen präsentieren die Macherinnen und Macher der Mittelländischen ihre ganz persönlichen Auflugsstipps.

Rezepte

Wir präsentieren wichtige Tipps und tolle Rezepte. Lassen Sie sich von unseren leckeren Rezepten zum Nachkochen inspirieren.

Persönlich - Interviews

"Persönlich - die anderen Fragen" so heisst unsere Rubrik mit den spannendsten Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern.